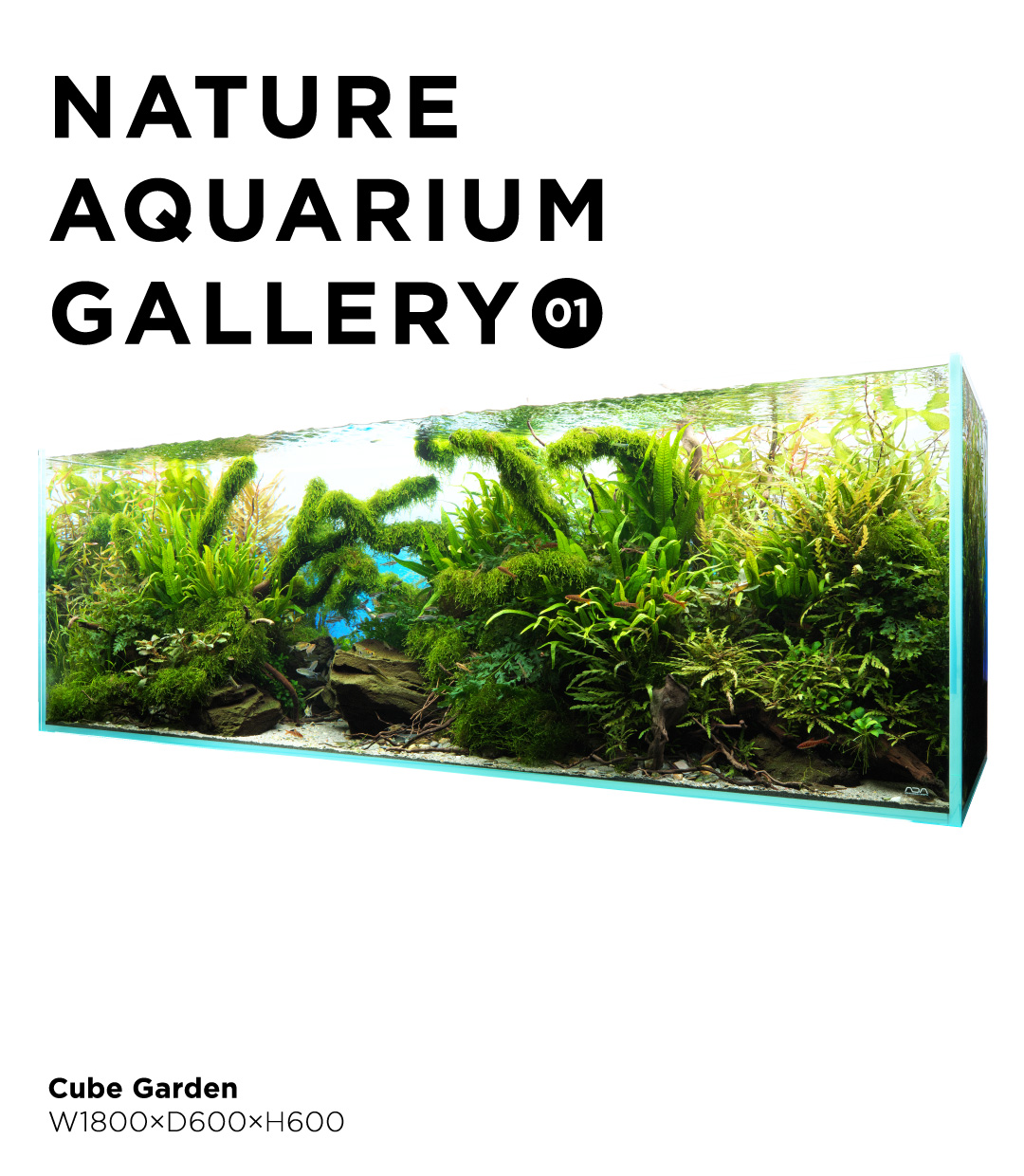

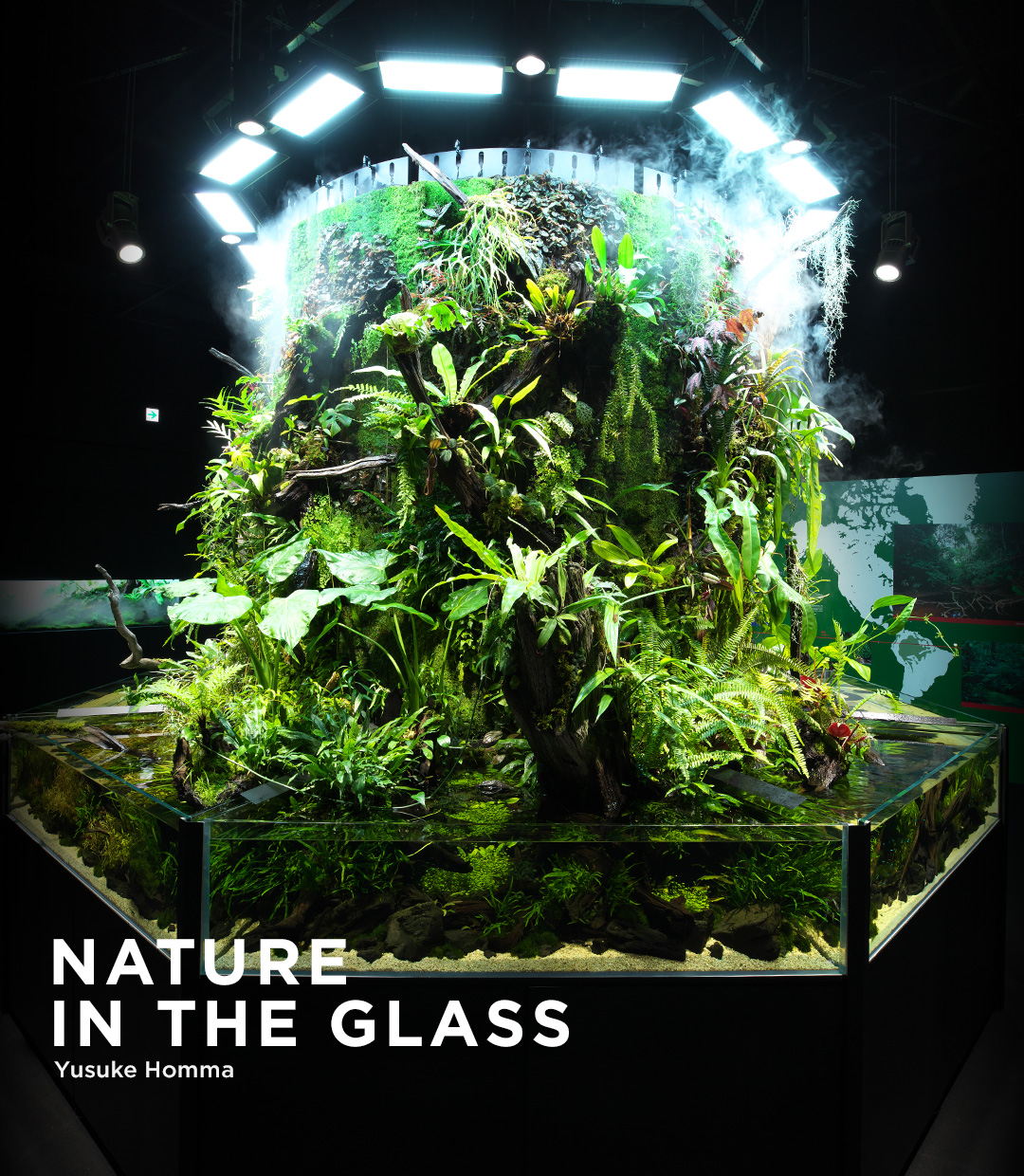

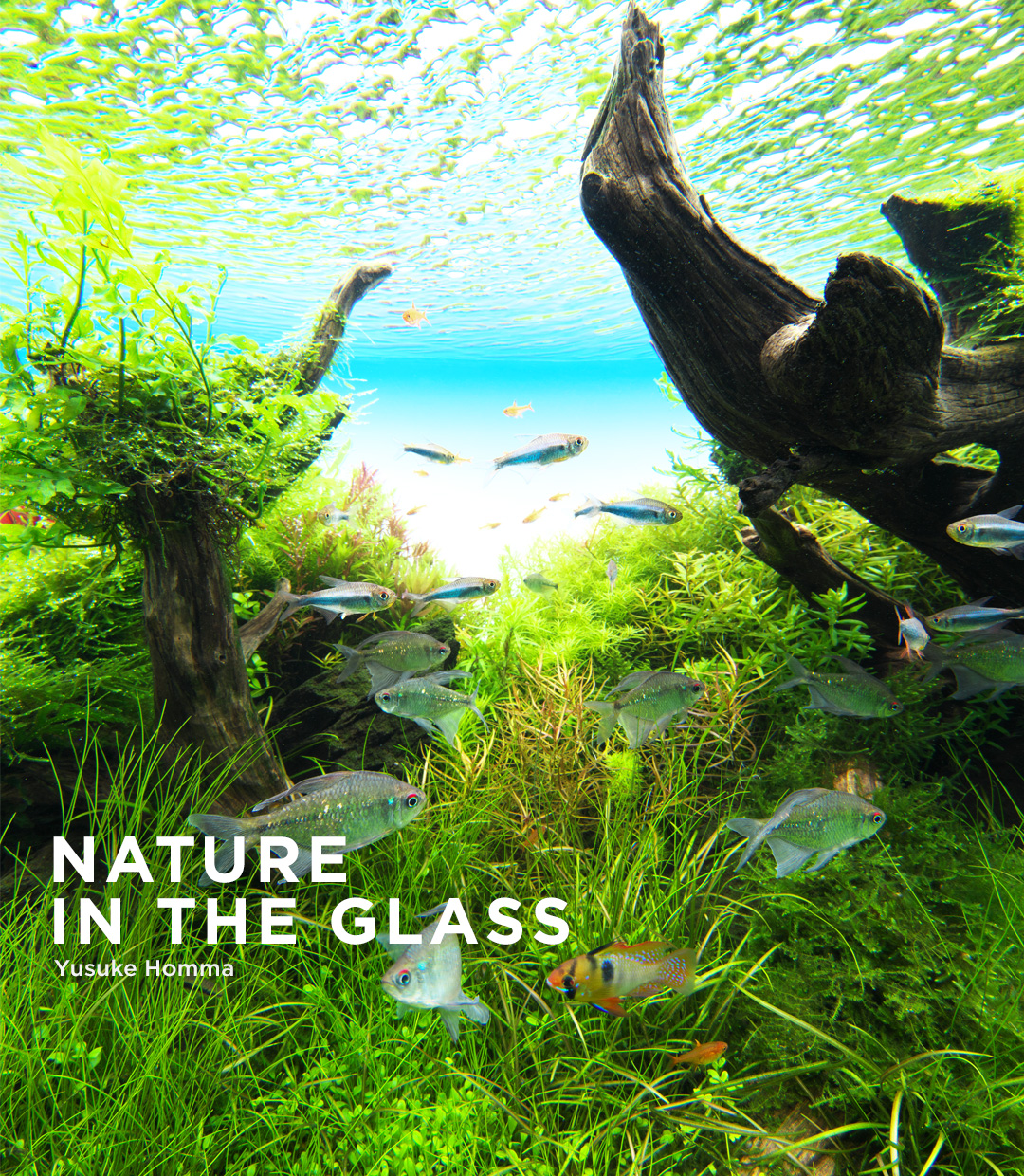

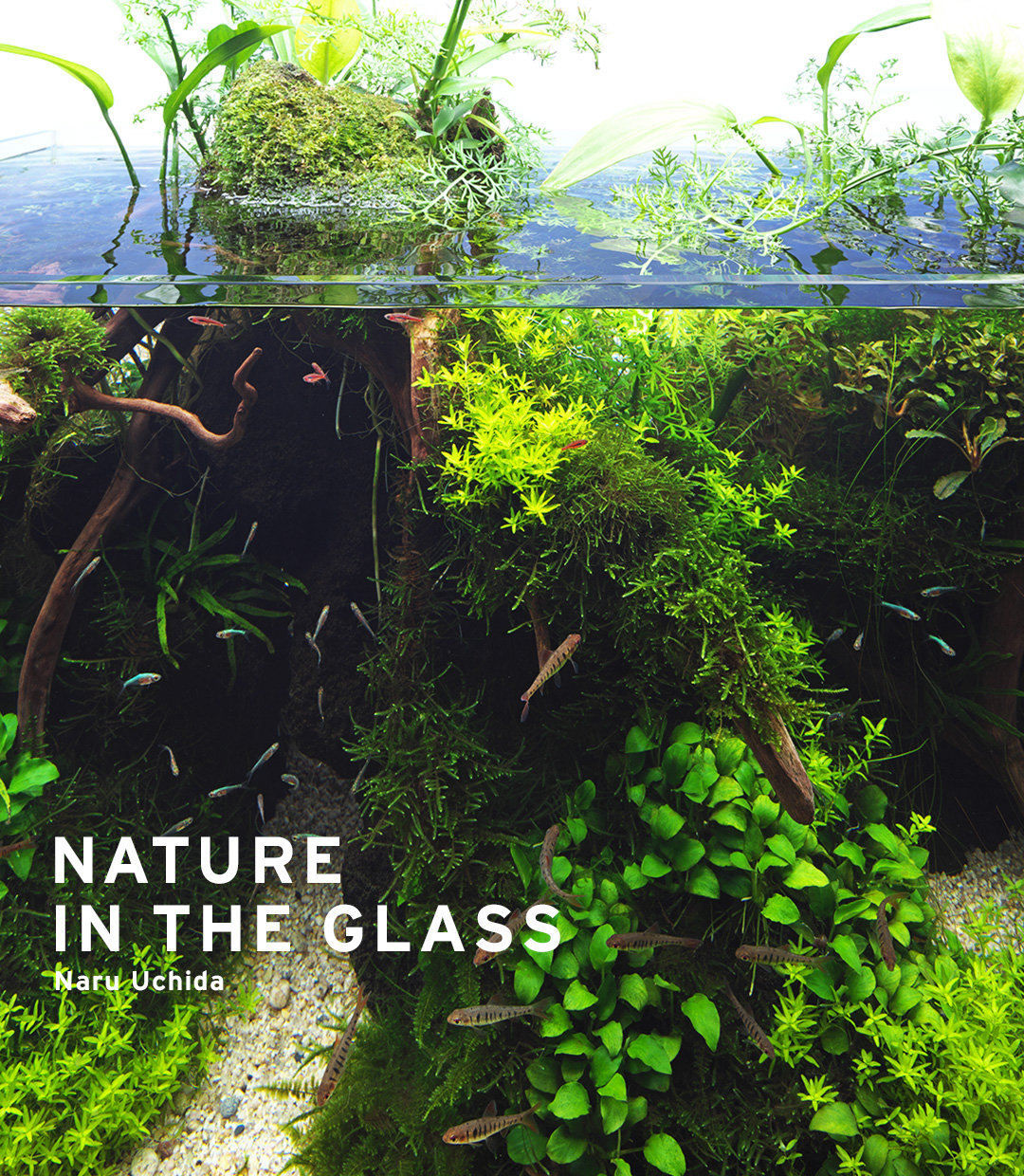

NATURE IN THE GLASS 「水の中の紅葉〜和〜」Part2

晩秋の渓谷から学んだ 新感覚の石組水景 構図のポイントを解説

ネイチャーアクアリウムの基本的な姿勢は「自然から学ぶ」ということですが、実際の自然を直接参考にするのはなかなか難しいことです。陸上の風景を忠実に再現しようとするとレイアウトがジオラマのようになってしまい、自然を水景として表現するネイチャーアクアリウムの理念から離れてしまうからです。今回、レイアウトの参考にするため訪れた中津川渓谷のようなの風景は、水の流れがつくり出した景観であるため、水景として落とし込みやすい自然と言えます。流木も用いているため純粋な石組レイアウトではありませんが、新感覚の石組レイアウトとして見ていただければと思います。

晩秋の中津川渓谷

福島県の裏磐梯にある中津川渓谷は、新緑や紅葉の渓谷美から風景写真の撮影ポイントとして広く知られている。しっとりと雨にぬれた晩秋の渓谷の風景から、今回の水景のインスピレーションを得ることができた。

福島県 北塩原村 2018年11月上旬/撮影 内田 成

福島県の裏磐梯にある中津川渓谷は、新緑や紅葉の渓谷美から風景写真の撮影ポイントとして広く知られている。しっとりと雨にぬれた晩秋の渓谷の風景から、今回の水景のインスピレーションを得ることができた。

福島県 北塩原村 2018年11月上旬/撮影 内田 成

渓流から着想を得た構図

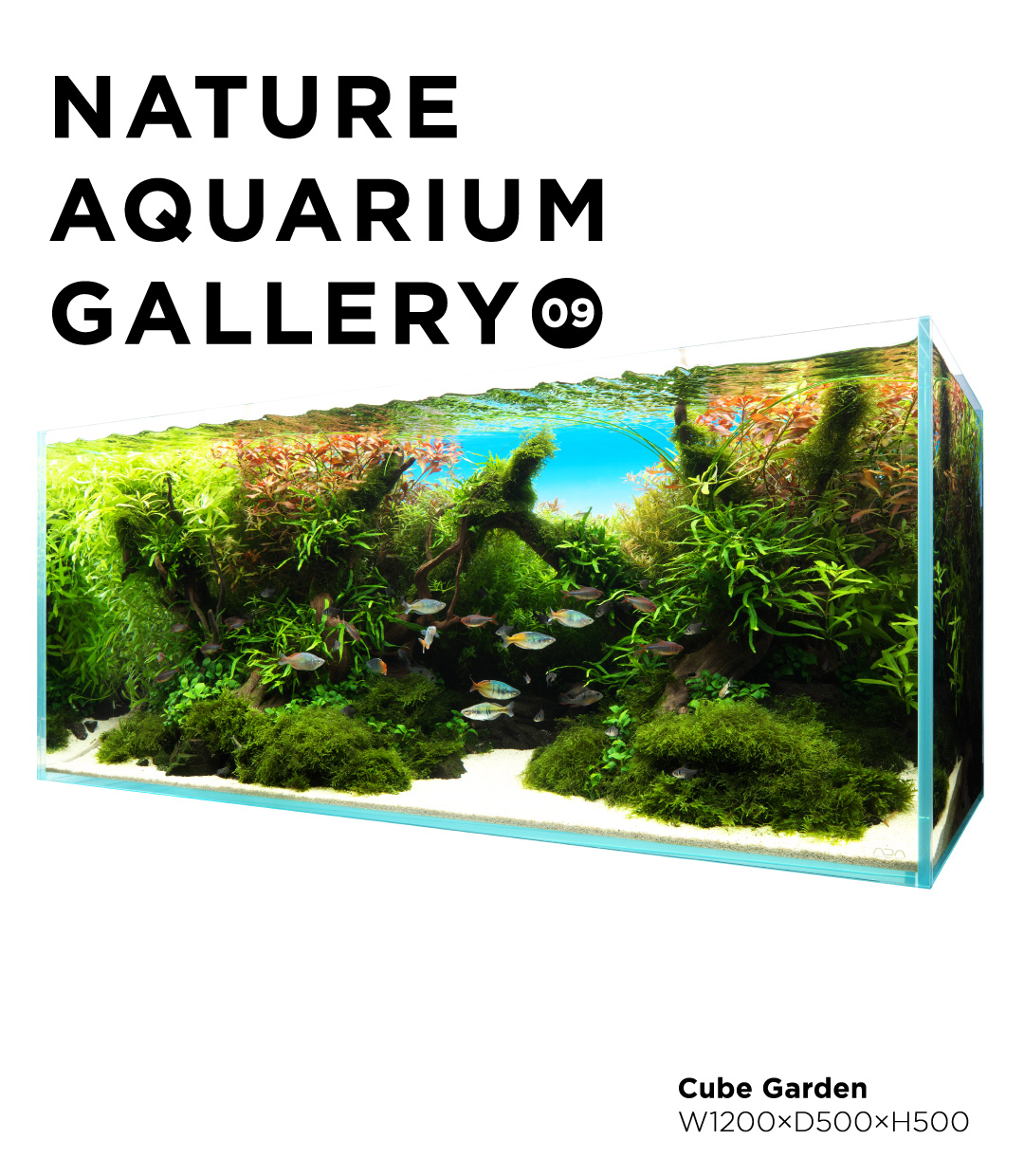

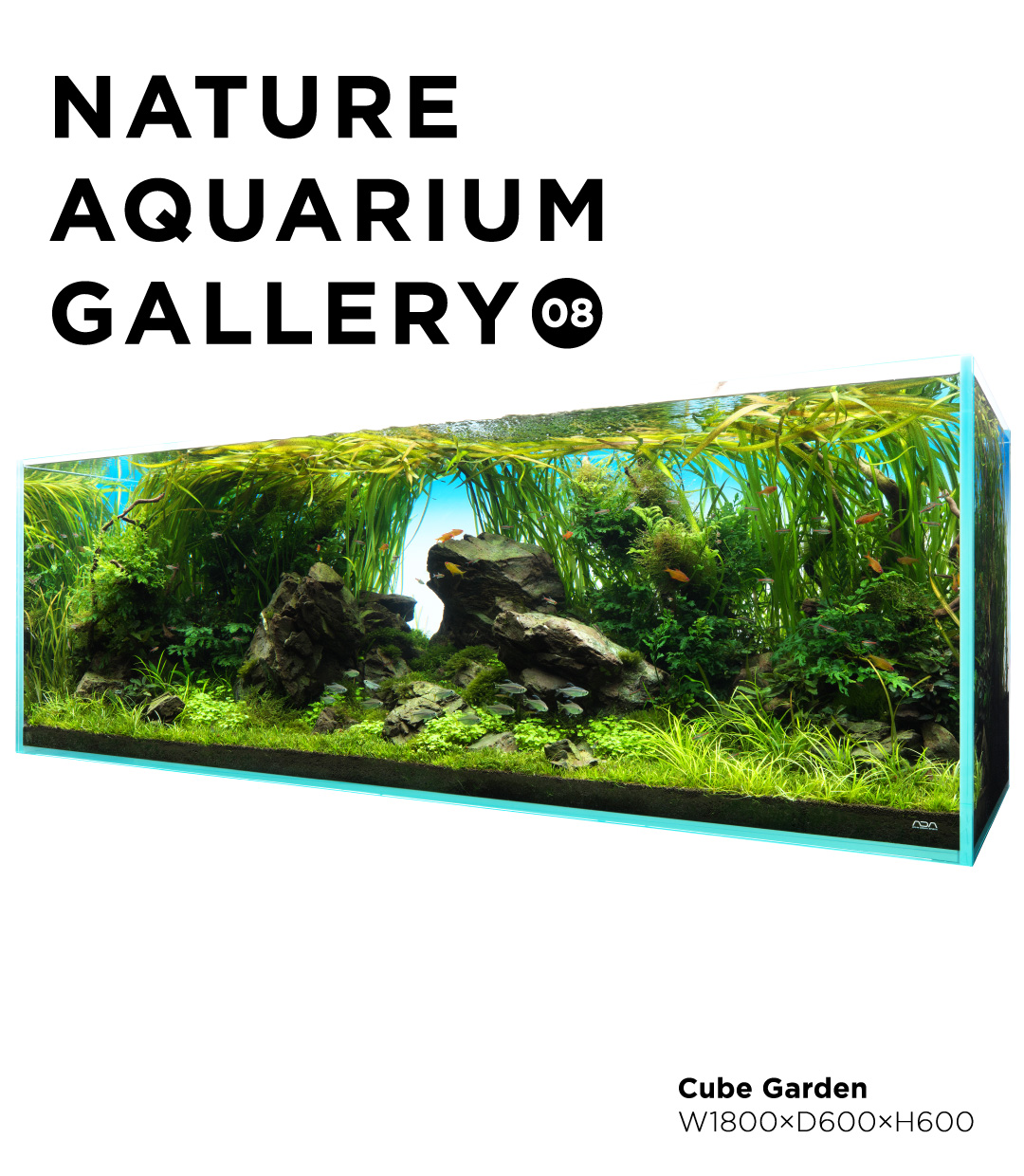

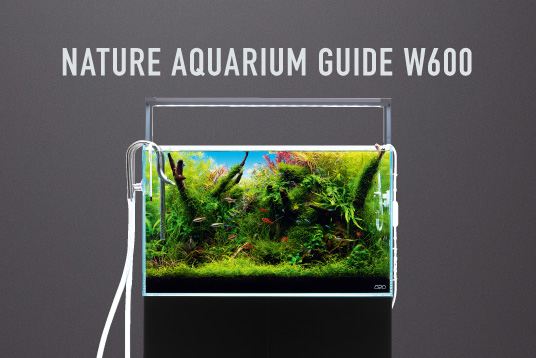

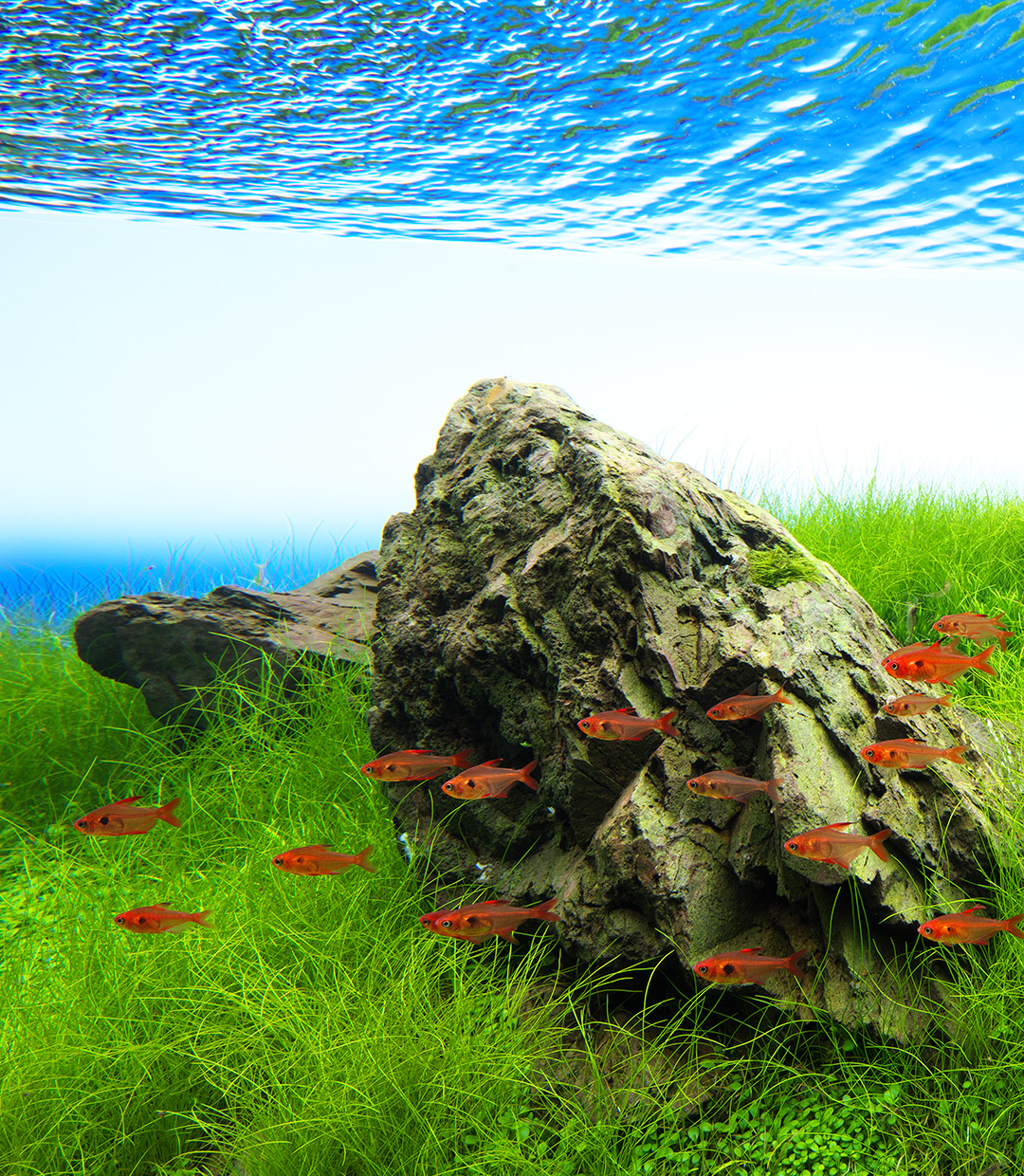

自然の渓流では、川底の高低差や石などへの衝突によって水の流れに緩急が生まれ、水の力によって石の形状や配置も変化していく。そんな渓流から学んだ石の配置を90cm水槽の中に表現した。川石をメインに渓流沿いに生える木をイメージして流木も用いている。

自然の渓流では、川底の高低差や石などへの衝突によって水の流れに緩急が生まれ、水の力によって石の形状や配置も変化していく。そんな渓流から学んだ石の配置を90cm水槽の中に表現した。川石をメインに渓流沿いに生える木をイメージして流木も用いている。

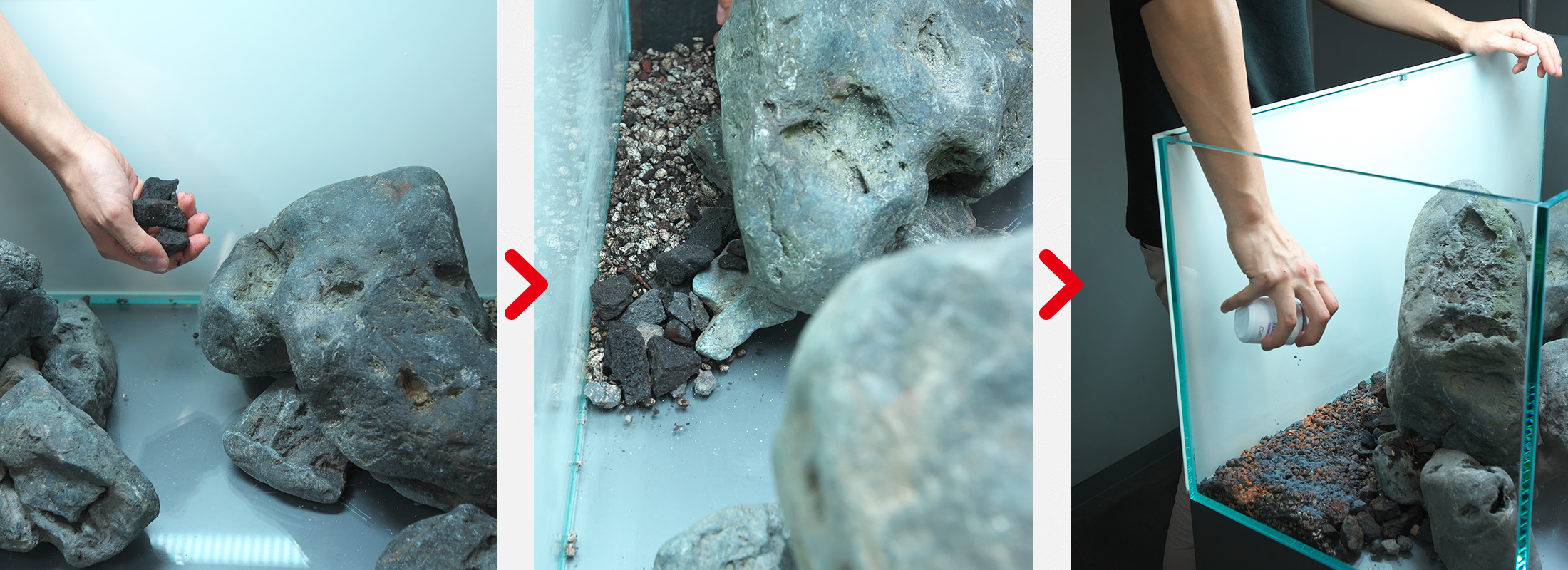

①メインとなる石を組む

底床を入れる前にメインとなる石を組む。前景に使用するグラベルは粒の摩擦が少なく、底床を入れた状態で石を組むと石がしっかりと固定されずに、崩れてしまう危険があるため。

底床を入れる前にメインとなる石を組む。前景に使用するグラベルは粒の摩擦が少なく、底床を入れた状態で石を組むと石がしっかりと固定されずに、崩れてしまう危険があるため。

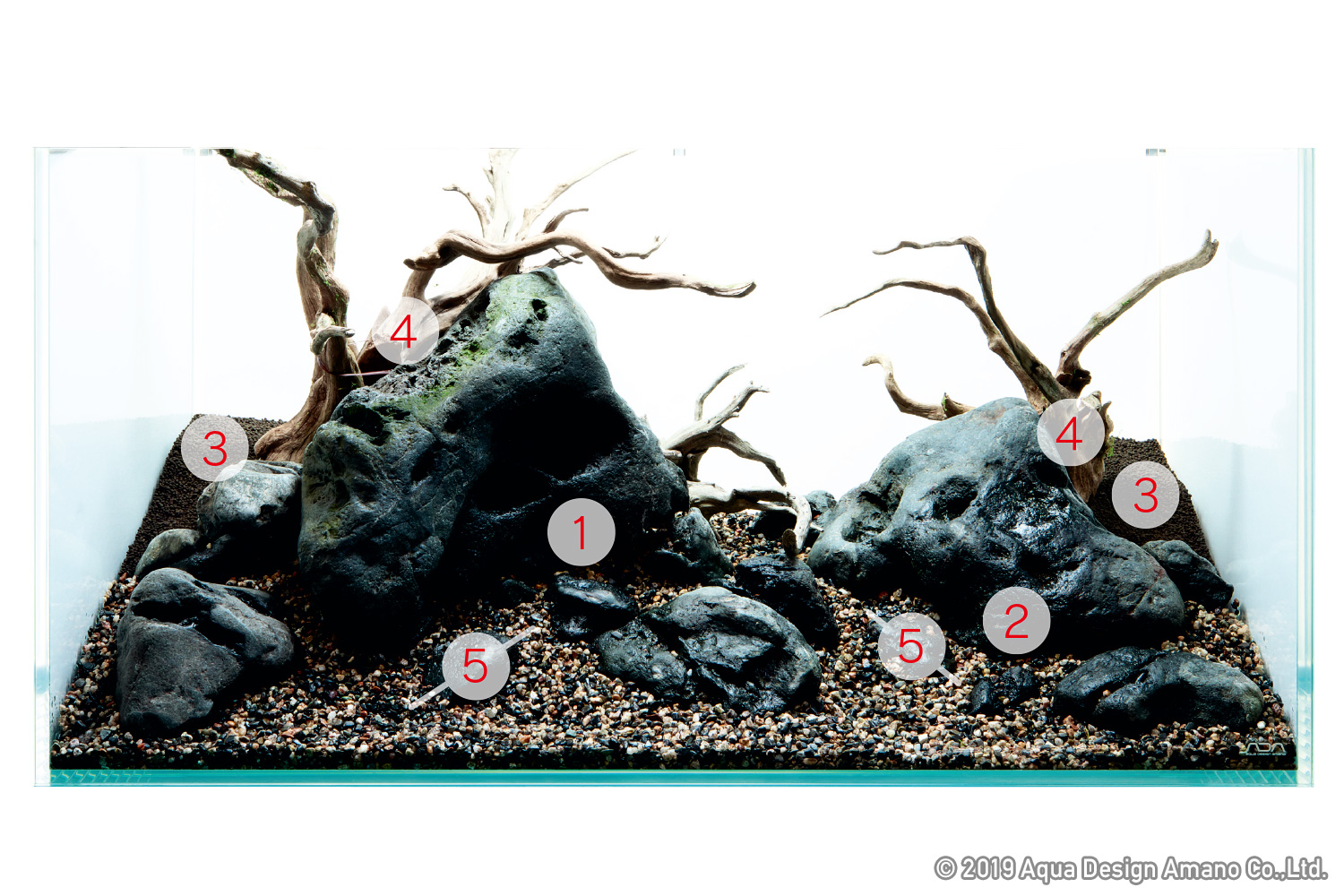

②バランスを考えた凹型構図

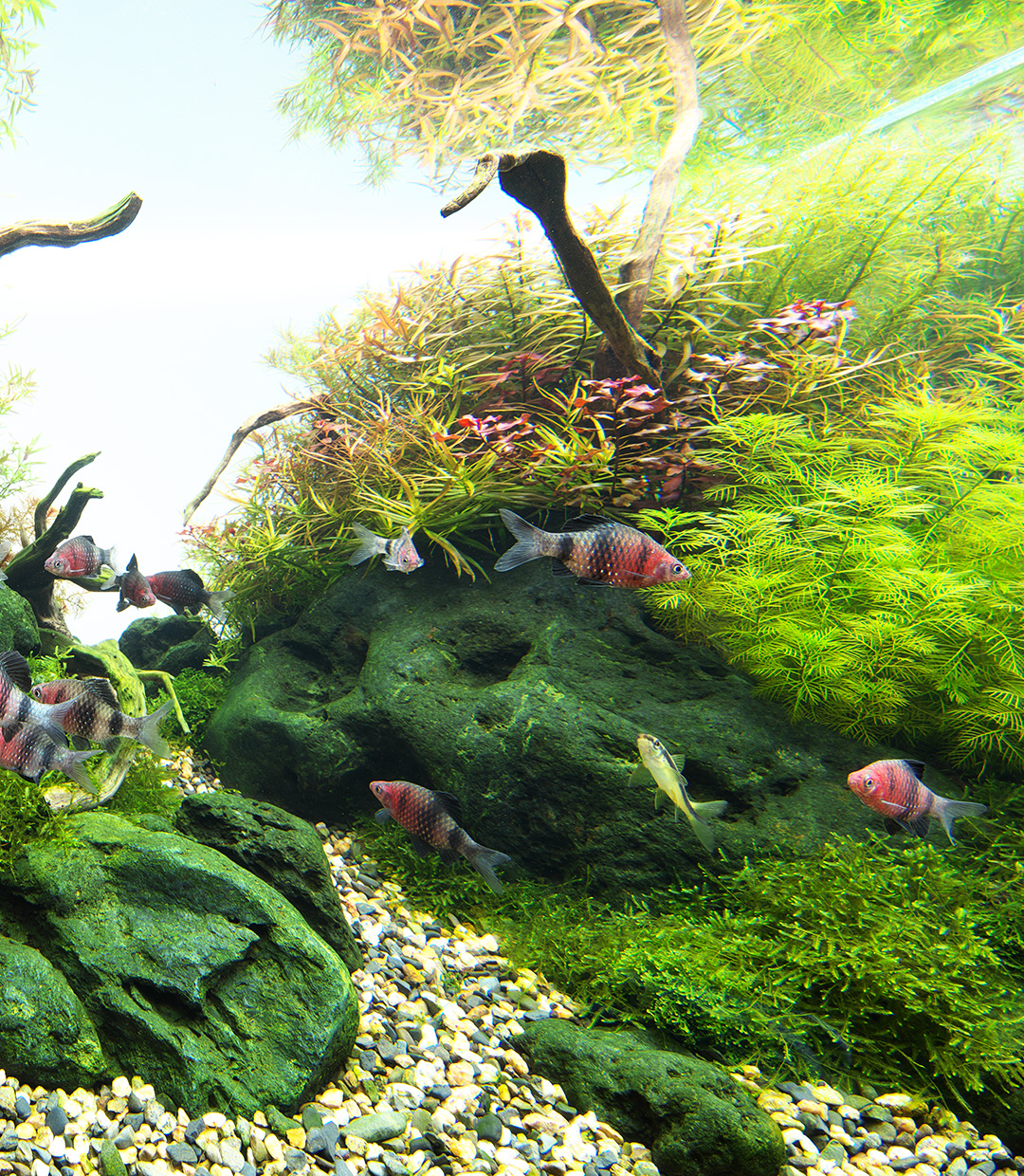

今回の水景は渓谷をイメージしているため構図は凹型にした。親石、副石、捨石の順にバランスを考えながら配置していくが、虫食いと呼ばれるくぼみが八海石の特徴であるため、この形状がなるべく近い親石と副石を使用することで構図に自然な一体感が生まれる。

今回の水景は渓谷をイメージしているため構図は凹型にした。親石、副石、捨石の順にバランスを考えながら配置していくが、虫食いと呼ばれるくぼみが八海石の特徴であるため、この形状がなるべく近い親石と副石を使用することで構図に自然な一体感が生まれる。

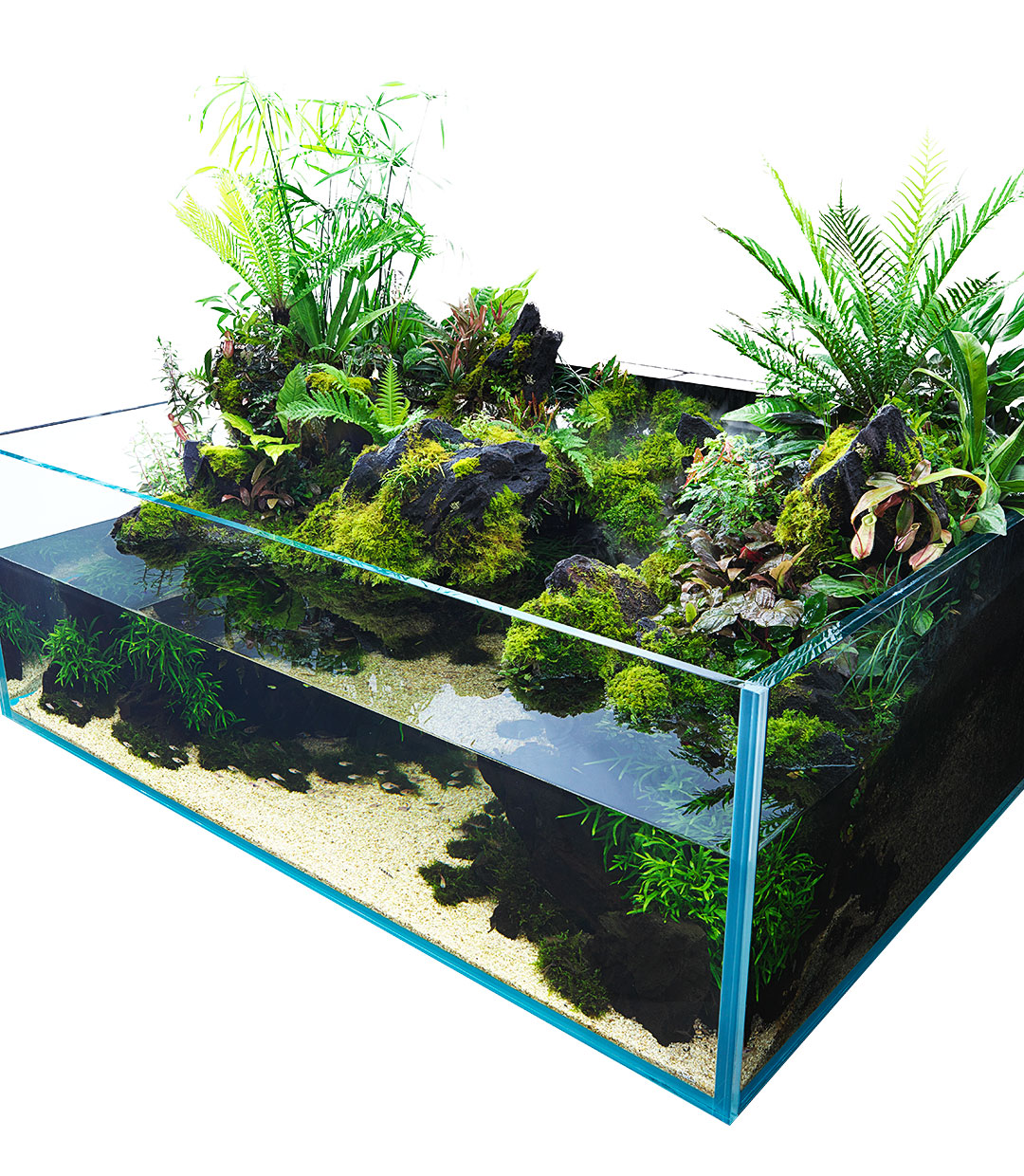

③底床を敷き分ける

底床は前景部分にアクアグラベル、背景部分にアクアソイルで敷き分けた。グラベルとソイルを敷き分ける際には、ソイルが手前に出てこないように隙間をしっかりと小石で埋める必要がある。

底床は前景部分にアクアグラベル、背景部分にアクアソイルで敷き分けた。グラベルとソイルを敷き分ける際には、ソイルが手前に出てこないように隙間をしっかりと小石で埋める必要がある。

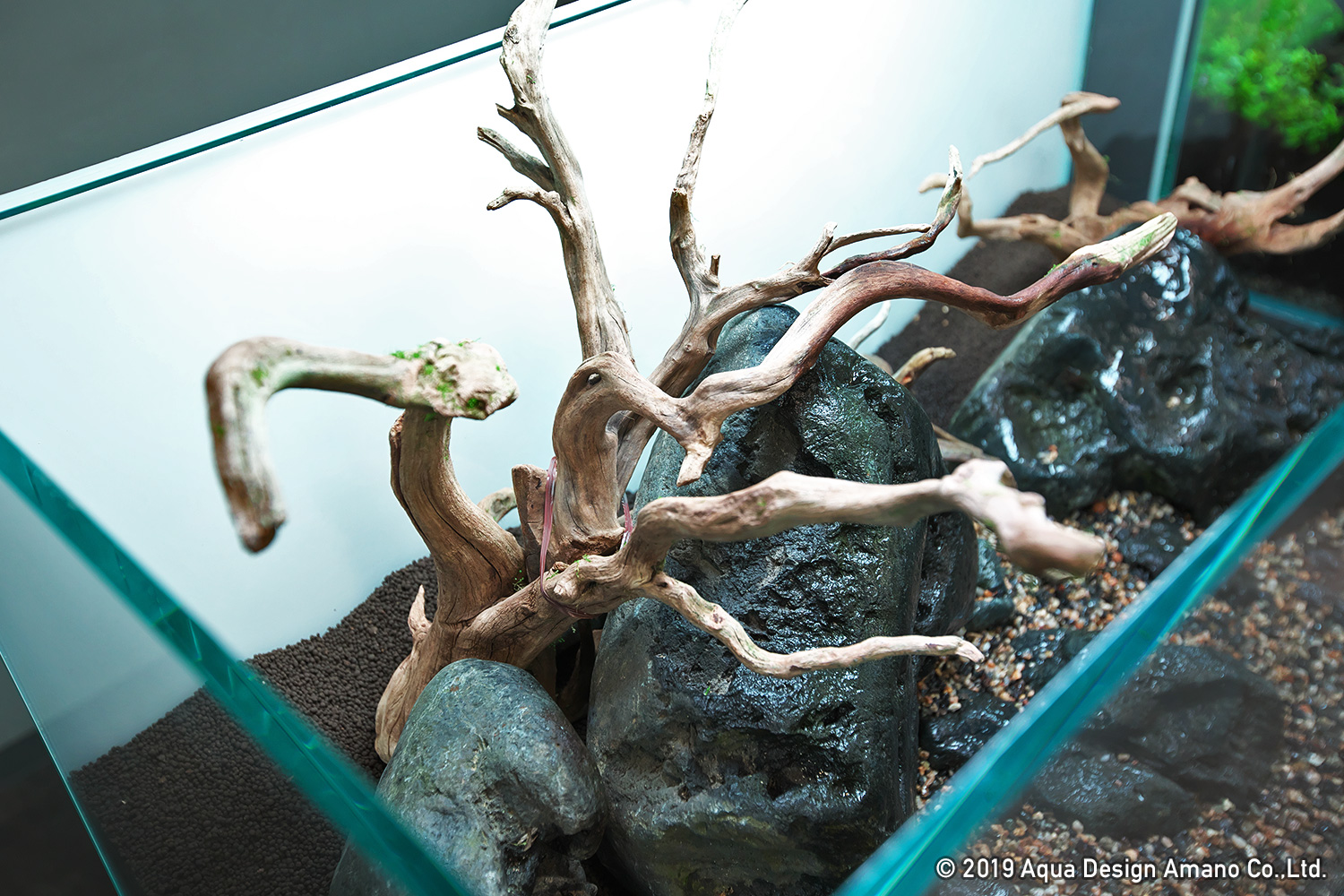

④渓谷の木を表現

石組の背後にブランチウッドを配置した。落葉によって葉数が少なくなっていく晩秋の渓谷の木を表現したかったため、流木にはあえてウィローモスを活着させなかった。

石組の背後にブランチウッドを配置した。落葉によって葉数が少なくなっていく晩秋の渓谷の木を表現したかったため、流木にはあえてウィローモスを活着させなかった。

⑤捨石とアクアグラベル

化粧砂が八の字を描くような捨石の配置にすることで、入り込むラインができて前景が単調になりにくい。近年はアクアグラベルを化粧砂として使用した水景が少なかったので、今回は渓流の川底の自然感を表現する意図であえて使用している。

化粧砂が八の字を描くような捨石の配置にすることで、入り込むラインができて前景が単調になりにくい。近年はアクアグラベルを化粧砂として使用した水景が少なかったので、今回は渓流の川底の自然感を表現する意図であえて使用している。

![Green Lab. #08 [ 苔の息づく石群 ]](https://www.adana.co.jp/wp-content/uploads/sites/2/2026/01/gl08_img_ogp.jpg)

![Green Lab. #07 [ 森の吊り橋 ]](https://www.adana.co.jp/wp-content/uploads/sites/2/2025/12/gl07_img_ogp.jpg)

![Green Lab. #06 [ 憩いの水辺 ]](https://www.adana.co.jp/wp-content/uploads/sites/2/2025/11/gl06_img_ogp-1.jpg)

![Green Lab. #02 [ カルストクライマー ]](https://www.adana.co.jp/wp-content/uploads/sites/2/2025/07/gl02_img_ogp.jpg)

![Green Lab. #01 [ アンブラの沼 ]](https://www.adana.co.jp/wp-content/uploads/sites/2/2025/06/gl01_img_ogp.jpg)