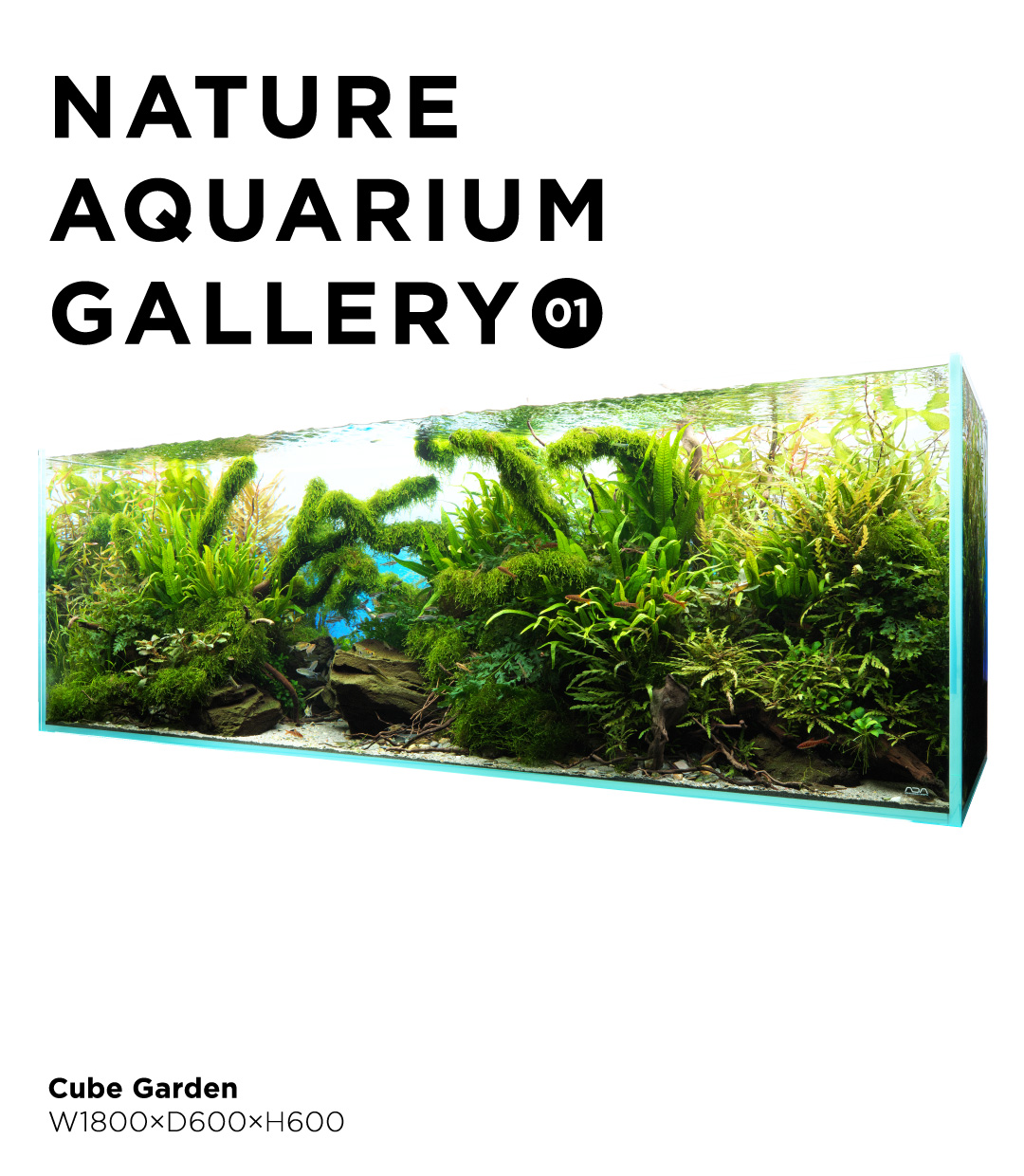

ADAスモールトーク #15 「小さなコケ取り名人」

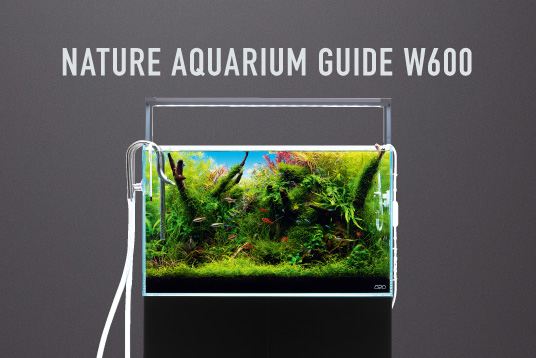

流木や石を組み、さまざまな水草を植栽して理想的なレイアウトをつくった後は、見ごろを迎えるまで日々の細かなメンテナンスが欠かせません。特にレイアウト制作から2~3週間程度は水質が安定しないため、藻類(コケ)が発生しやすい時期です。少しだからと言って放置してしまうと、たちまち水槽全体に広がってしまうことがあります。とは言え、仕事や学校など日々の生活の中で、こまめにメンテナンスを行うのは一苦労です。

そこでオススメしたいのが、水槽内に発生した藻類を食べてくれるタンクメイトの導入です。中でも「ヤマトヌマエビ」はタンクメイトとして最も優れた藻類除去能力を発揮してくれます。今回は、その特徴や魅力をご紹介します。

そこでオススメしたいのが、水槽内に発生した藻類を食べてくれるタンクメイトの導入です。中でも「ヤマトヌマエビ」はタンクメイトとして最も優れた藻類除去能力を発揮してくれます。今回は、その特徴や魅力をご紹介します。

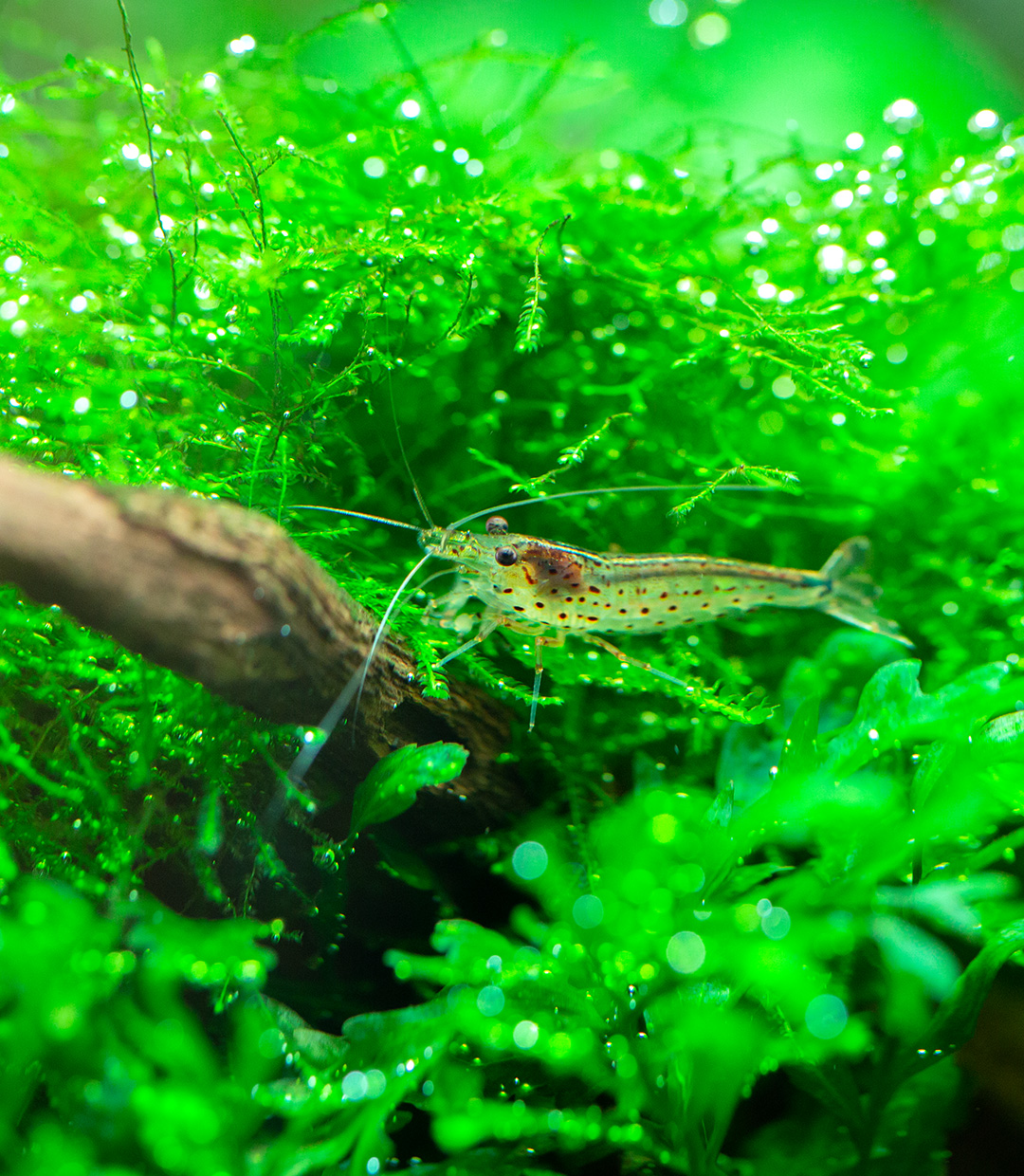

ヤマトヌマエビ(Caridina multidentata)

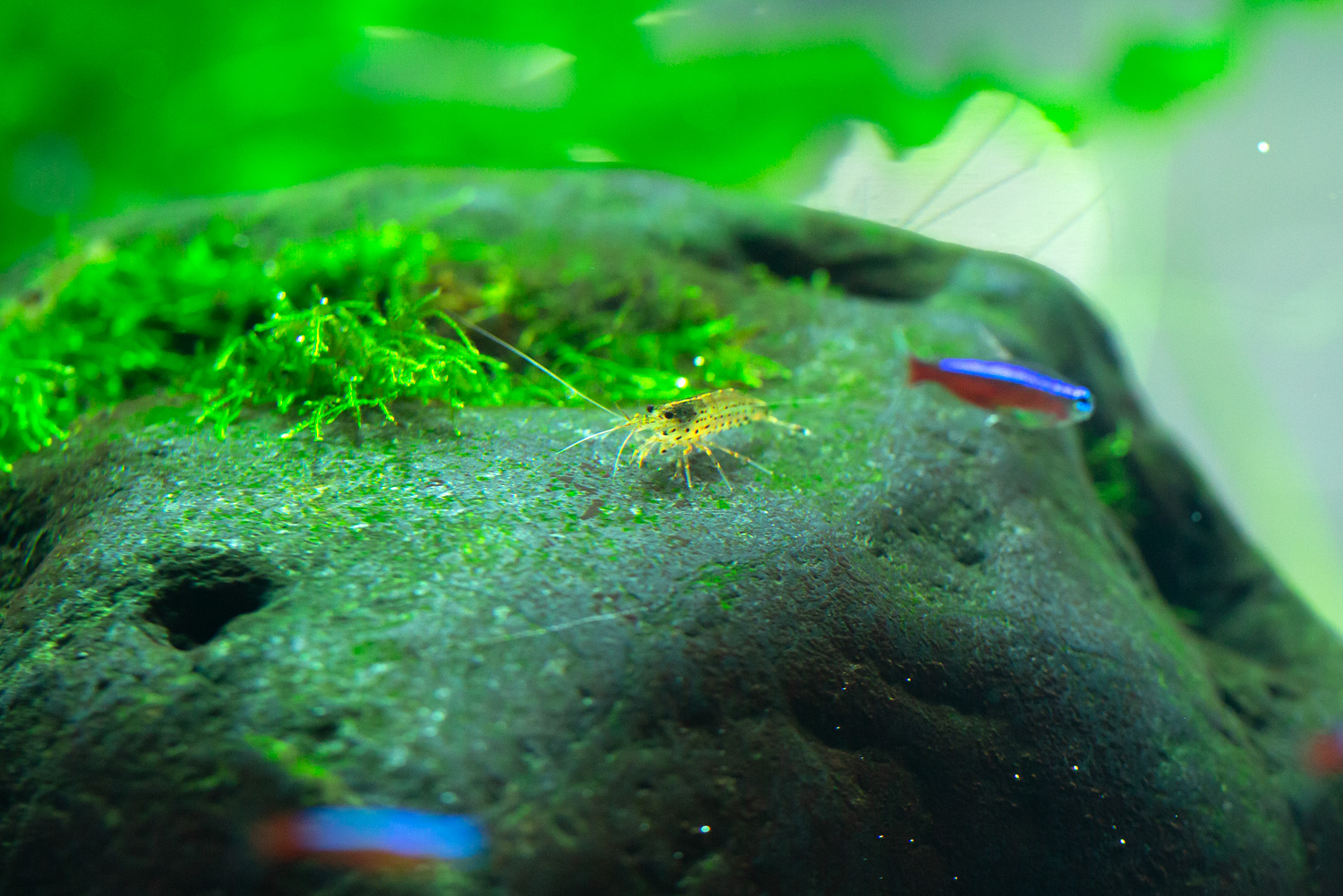

日本をはじめインド太平洋沿岸から熱帯域にかけて広く生息するヌマエビの一種です。体長は5cm程度まで成長するため、同様にタンクメイトとして用いられることが多いミナミヌマエビ(2cm程度)に比べて見た目的にインパクトがあります。寿命も約3年と長いのが特徴です。大きめの体長に比例して食欲も旺盛で、水槽セット初期に発生しやすい珪藻をはじめ、アオミドロなどの糸状の藻類も食べてくれるため、アクアリストにとっては心強い味方になってくれます。雑食性のため藻類の他にも残餌や生き物の死骸なども食べてくれますが、反面排せつ量が多く、数が多過ぎると水草が食害にあうこともあります。60cm水槽であれば10~20匹程度を目安に投入すると良いでしょう。

ヤマトヌマエビはアユなどと同様に両側回遊型と呼ばれる生態を持ち、卵から孵化した幼生は一旦海で成長して大きくなると河川に戻ってきます。そのため、淡水水槽内では繁殖しませんが、見方を変えると水槽内で必要以上に生体数が増えないという利点があります。また、淡水生のエビの中では比較的大きいため、一匹だけでも存在感があります。

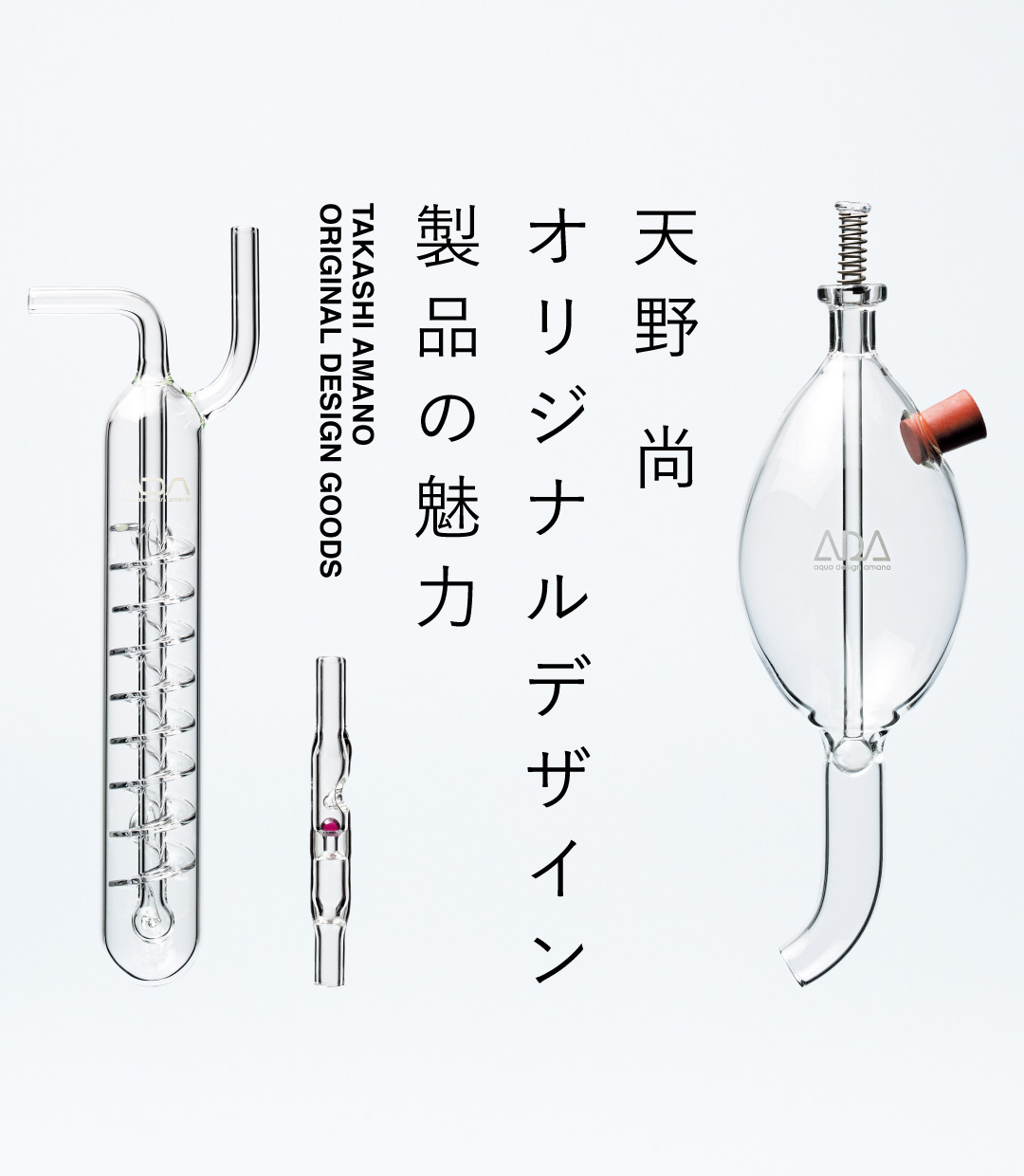

ちなみに、ヤマトヌマエビがまだアクアリウム用のタンクメイトとして無名だったころ、ネイチャーアクアリウムの創始者である天野 尚が一早くその藻類除去能力の高さに注目して、理想のコケイーターとして水草レイアウトに使用した逸話が残っています。そのため、海外では「Amano shrimp」とも呼ばれているそうで、私たちADAスタッフにとって親しみ深い生き物でもあります。

水草水槽をはじめると、必ずコケの問題が生じますが、生き物の力を借りることで水草の葉面や茎に付着した人力では取り除くのが難しい藻類を効率的に除去することができます。また、底層の目立たないところでひたすらコケをついばむ姿は見ているだけで癒され、時間が経つのも忘れるくらい見とれてしまう可愛さがあります。

これから水草レイアウトを始められる方はもちろん、水槽の藻類でお困りの方は、ぜひコケ取り名人であるヤマトヌマエビの力を活用してみてはいかがでしょうか。

これから水草レイアウトを始められる方はもちろん、水槽の藻類でお困りの方は、ぜひコケ取り名人であるヤマトヌマエビの力を活用してみてはいかがでしょうか。

![Green Lab. #02 [ カルストクライマー ]](https://www.adana.co.jp/wp-content/uploads/sites/2/2025/07/gl02_img_ogp.jpg)

![Green Lab. #01 [ アンブラの沼 ]](https://www.adana.co.jp/wp-content/uploads/sites/2/2025/06/gl01_img_ogp.jpg)