グリーン・トンネル 〜父、天野 尚とわたし〜 #09「Repeat:夏休み」

これは、兄が私に語ってくれた、父と兄のノンフィクションストーリーである。

〜特別編 父、天野尚とわたしの兄〜

〜特別編 父、天野尚とわたしの兄〜

Track1 : キリギリス

16歳の夏休みを思い出すと、自然と頭の中にBGMが流れ出す。吉田拓郎の「夏休み」。その夏のある数日、この曲を何度も何度も、嫌になるほど繰り返し聴いた。特に吉田拓郎が好きというわけではないが、「夏休み」だけは今でもフルで歌える。どういう経緯で行く気になったのかは思い出せないけれど、僕は夏休みに父と数年ぶりの佐渡島へ行くことになった。16歳の僕はそれなりに反抗期の中にいた。そんな当時の自分がよく素直について行ったなと思う(いや、素直ではなかった)。その夏、父が佐渡島へ行くのにはいつものようにきちんと目的があった。それは撮影でも下見でも調査でもなく、キリギリスだった。父は、キリギリスが好きだ。キリギリスの鳴き声、それは父にとって夏には欠かせない風物詩。いくら好きだからと言っても、そのためにわざわざ佐渡島まで行く人もそうそういないだろうと思う。父は、キリギリスが多く生息するスポットや捕り方、すべてを把握している。キリギリスを捕るには、まず2日はかかる。空き瓶にリンゴかタマネギを入れ、砂浜に穴を掘ってそこに瓶を置き、罠を仕掛ける。翌日、まんまと餌にひっかかった瓶の中のキリギリスを捕まえる。2日間、僕たちは車でスポットをまわった。車にはたくさんのキリギリス、父、僕、そしてBGMは吉田拓郎のたった1枚のアルバム。それが永遠とリピートしていた。朝から晩まで。2日目の夕方、僕たちは小木のホテルに着いて、あることに気がついた。僕たちの宿はあるけれど、キリギリスの寝床がない。車の中は暑くて朝になれば死んでしまっているだろう。仕方なくホテルの人に聞いてみた。「すみませんが、虫かごに入れたキリギリスをロビーに置かせてもらってもいいですか? もちろん鳴きますけれど、とても風情があって良いものですよ」なんて言ってみた。するとホテル側は快諾した。けれど、彼らは知らない。僕たちがどれほどのキリギリスを引き連れているのかを。その夜、ホテルのロビーではキリギリスの大合唱が繰り広げられていたのだろう。確信犯の僕と父は、とてもじゃないけれどその舞台には行けなかった。

Track2 : マグロ漁船

吐きそうなほど憂鬱な毎日だった。自分の世界が、もう少しで一変してしまう。僕はある年、マグロ漁船に乗ることに決めた。というのも、ある理由で、僕は父とマグロ漁船に乗ることを約束したのだ。きっとそれはマグロ漁船でなくてもよかった。それが、たまたまマグロ漁船だった。というのも、父の古くからの友人が鳥取の漁業組合で働いていて、たまたま父の頭に思いついたのが彼をツテにして僕をマグロ漁船に乗せようというストーリーだったのだ。僕としては恐ろしいストーリーだったが、いろいろ考えた末に決意することにした。自分がそうすることを決断したにも関わらず、「やはり行くのをやめよう」毎日そう思った。自分以外のすべての人が羨ましく思えた。しょせん、生半可な覚悟だったのだ。自分の気持ちが追いつかないまま、ついにその日が来てしまった。心配そうな母に見送られて、僕は父と10時間かけて新潟から鳥取へ車で向かったのだった。鳥取の境港に着いた夜、「最後の晩餐だからな」と父とご馳走を食べた。港の波止場で、僕たちが食事しているところからは夜景がきれいに見え、それがどこか現実感を遠のかせてくれた。明日から自分がどんな過酷な世界の中に入っていくのか、ここまで来たらもうやるしかない。そして朝が来た。漁業組合の人と挨拶をし、「それでは、まずこのビデオを見てください。これを見て乗るのをやめる人がほとんどですがね。まあ、自分の覚悟を確かめてください」それは、想像を絶するほどの過酷な漁船の映像だった。「生きるか死ぬか、それだけが問題だ」シェイクスピアではないけれど、まさにそれだった。その映像を見終わるより前に、隣りで見ていた父が小声で「おい、やめるか?」と僕に聞いた。僕は迷わず「うん」と答えた。めずらしく天野尚をビビらせたマグロ漁船の世界。帰り道、父も僕も無言だった。僕は初めて、父と一緒に逃げたのだった。

Track3 : 12年後の写真

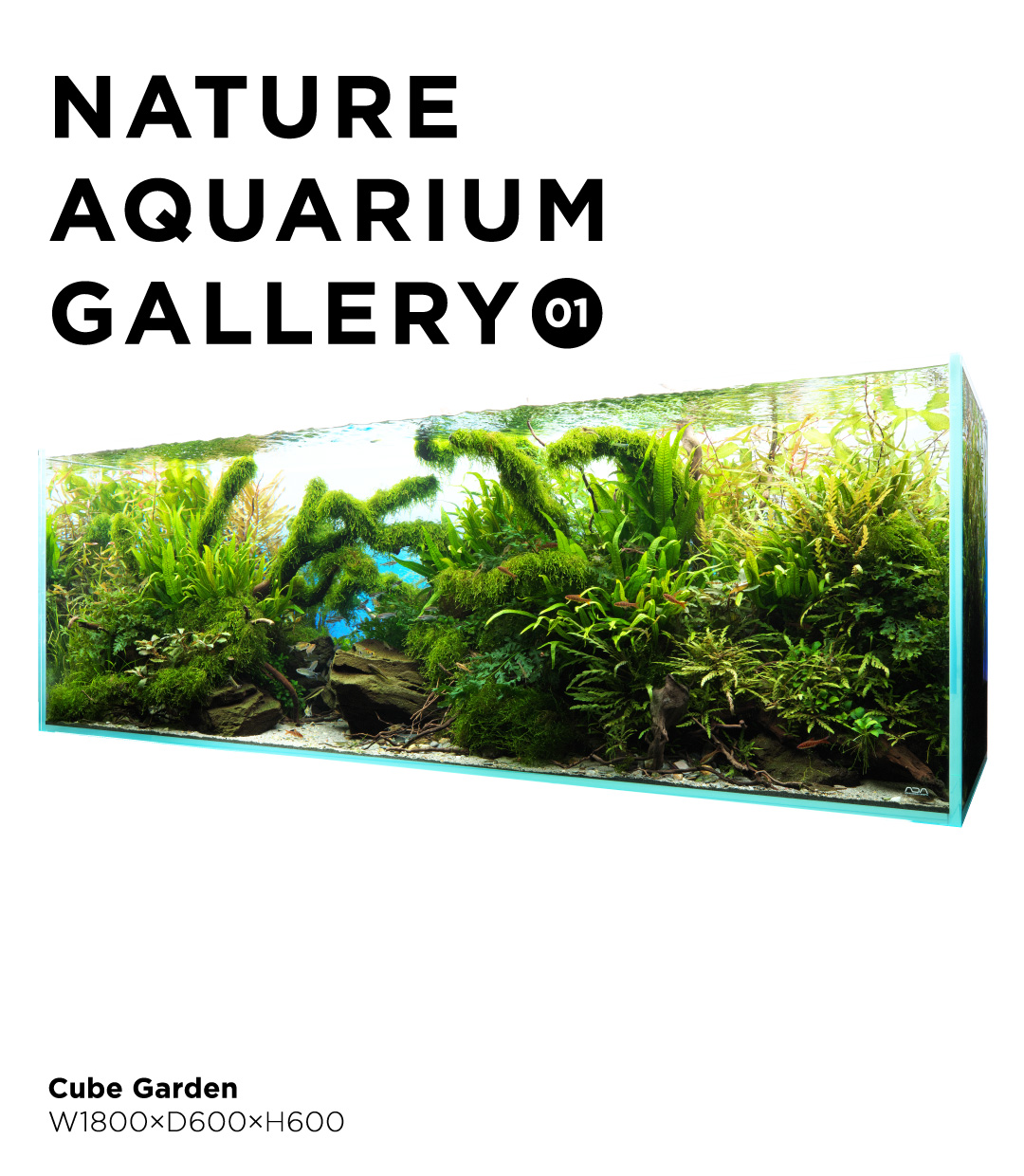

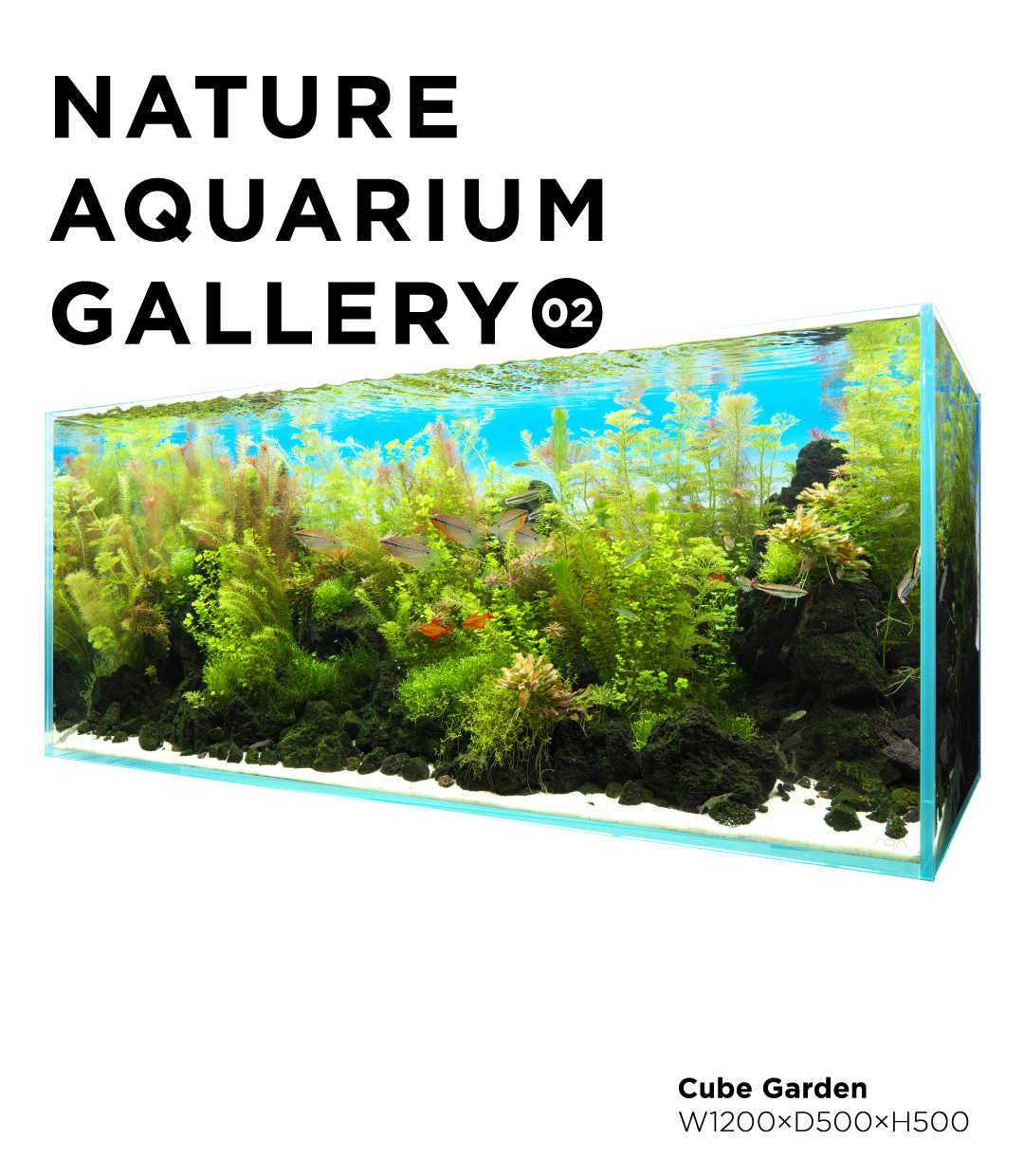

今でも忘れられない光景がある。それは田んぼのど真ん中で赤と青のド派手なウェットスーツを着て水中カメラを持った父の姿。僕は当時18歳。ある休日、撮影の手伝いをしろと言われて、父と栃木県のとある田舎町に出かけた。そこの清流は、自然の水草が繁茂していてとても美しく、父のお気に入りスポットだ。ほとんど人も歩いていないような場所だったけれど、それは幸いだったと思う。美しい田園風景にとてもじゃないけれどとけ込まない、ド派手なウェットスーツを着たおじさんはどう見ても変な人だ。いつものように、父は人の目なんてまったく気にしない。自分の気合いだけだ。まあ、人はほとんどいないから、笑うのは僕だけだけれど。でも父はいたって真剣だった。水中カメラを持って、土手の雑草に捕まりながら、流されないように水中の水草を撮影し始めた。まれに現れる農家さんは不信そうな目でそんな父の姿を見ていた。昼食は、車で数分の所に唯一あるコンビニで買った弁当。それを、橋の上でウェットスーツを着た変なおじさんと食べた。あの頃、僕はそんな笑える姿で父がどんな写真を撮っていたのか全く興味がなかった。12年後の今、あの思い出の中で撮られていたその写真を見たいと思った。それは笑えない、父にしか撮れない美しい水草と、潜らなければ出合えない自然の世界だった。

2014年 月刊アクア・ジャーナル vol.225掲載「Green Tunnel」より

![Green Lab. #01 [ アンブラの沼 ]](https://www.adana.co.jp/wp-content/uploads/sites/2/2025/06/gl01_img_ogp.jpg)