グリーン・トンネル 〜父、天野 尚とわたし〜 #07「天野家の犬」

天野家には必ず犬がいる。確か私が1歳か数カ月の頃、ハナ子と名付けた柴犬を飼い始めた。ハナ子は、父の恩師である先生から譲っていただいた犬である。自分の意識がしっかりとつく前から、彼女は私の隣りにいた。小柄で大人しく、めったに吠えることもない優しい子であった。ハナ子は私が小学校3年生のときに死んでしまった。私は、初めて自分の家族を亡くすという経験をし、今まで味わったことのなかった辛さと哀しみを知った。

ハナ子を失ってから程なくして父が、新しい犬を我が家に迎えようか、という話を持ち出した。父自身も、幼い頃は犬や猫が必ず家にいるという家庭で育ってきた。ハナ子を失った哀しみがまだ癒えずにいた私たちに気を遣ってくれたのか、父は次に我が家へ迎える犬をリサーチし始めていた。しかし、父の気遣いとは裏腹に、私はなかなか新しい犬が欲しいと思えるまで気持ちが切り替わっていなかった。愛犬の死というのは、9歳の私にとってはなかなか乗り越え難い、大きなショックであったのだ。 しかし、そんな私の本心を知らない父は、運命の犬を見つけてしまっていた。それは、当時はまだ珍しく、日本にほとんどいなかったクリーム色のミニチュアダックスフンドであった。イギリスの大会でチャンピオンになったという美しい血統書付きの犬が、子犬を数匹産んだという情報を得た父。しかもその犬は、まだ日本にはほとんどいないクリーム色のミニチュアダックス。なんとかその犬を買い取りたいと、当時ADAで海外貿易部にいたアメリカ人の青年に協力してもらい、その犬の飼い主と連絡をとり始めた。

しかし、その犬の飼い主であるイギリス人の婦人は、何か勘違いをし、父を自分の犬で金儲けをしようとしているブリーダーであると思い込んでいた。なので、どんなに彼が交渉をしたところでその婦人は、絶対に自分の犬を譲らないと、断固拒否していた。 そんなとき、思いもよらない出合いが、全く別のルートでやって来た。それは、イギリス人のとある青年からの手紙と写真であった。その青年はイギリス人の水景クリエイターで、長い間父の大ファンであった。しかし、不治の病に犯されていて、余命がもう短く、どうしても憧れの天野尚に自分のアクアリウムを批評して欲しいというものであった。その青年の心情と情熱に心打たれた父は、もちろんすぐに彼の水槽に対する感想とアドバイスを書いた。そのとき、あ! と思った。この青年なら、あの犬の飼い主の婦人に自分のことを上手く説明してくれるかもしれない、と。 そして、返事の手紙にその事情を書き添え、お願いしてみた。その青年はもちろん快諾してくれた。青年は、天野尚が日本でどういう活動をしているのか、ネイチャーアクアリウムがどういったものであるか、すなわち信用に値する日本人であるかを上手く説明してくれたようで、婦人もまだ渋々ではあったが、犬を譲ることを承諾してくれた。

それは、私にとってもハッピーなニュースであった。最初はハナ子の死から気持ちがなかなか切り替えられなかった私も、父が四苦八苦、私たちのために新しい犬をなんとか我が家に迎えようと頑張り、かわいい子犬の写真を見せてくれるので、早くその子に会ってみたいとわくわくしていた。 やっと進むように思われた話。ところが、また新たな問題が起ってしまった。婦人が、大阪経由の新潟空港着の飛行機に犬を乗せることはできないと言う。もしそのような乗り換えが必要な航空便を希望するなら、絶対に譲らないと言い始めた。まだ幼い犬が1匹で飛行機に乗るのだ。考えてみれば、相当のストレスと恐怖であろう。それは、私たちがすぐに折れた。父が一人成田空港まで、新幹線で子犬を迎えに行くこととなった。父が成田から帰って来たのは夜遅くであった。心待ちにしていた私たちはパジャマ姿で、その子犬を迎えた。天野家へやって来たその子は、聞いていた通り、本当に美しい犬であった。迎えられた小さなその子は、しばらくぶるぶると震えて怯えていた。イギリスからの長く、孤独な旅。着いたかと思えば、そこは全くの別世界。顔も言葉も全く違う人たちに囲まれ、匂いも、気質も、雰囲気も、すべてがただただ彼女には異質で、本当に不安だったであろう。その子をケリーと名付けた。今でもケリーを迎えたあの夜の、すべてが鮮明に思い出される。私はあのとき、自分のできる限りの愛情をちゃんとこの子に注いでいこう、と思った。もし、私がこの子と同じように、遠く離れた別世界に里子に出されたら…。そこはどんな形であれ幸せな場所でありたい。

ハナ子を失ってから程なくして父が、新しい犬を我が家に迎えようか、という話を持ち出した。父自身も、幼い頃は犬や猫が必ず家にいるという家庭で育ってきた。ハナ子を失った哀しみがまだ癒えずにいた私たちに気を遣ってくれたのか、父は次に我が家へ迎える犬をリサーチし始めていた。しかし、父の気遣いとは裏腹に、私はなかなか新しい犬が欲しいと思えるまで気持ちが切り替わっていなかった。愛犬の死というのは、9歳の私にとってはなかなか乗り越え難い、大きなショックであったのだ。 しかし、そんな私の本心を知らない父は、運命の犬を見つけてしまっていた。それは、当時はまだ珍しく、日本にほとんどいなかったクリーム色のミニチュアダックスフンドであった。イギリスの大会でチャンピオンになったという美しい血統書付きの犬が、子犬を数匹産んだという情報を得た父。しかもその犬は、まだ日本にはほとんどいないクリーム色のミニチュアダックス。なんとかその犬を買い取りたいと、当時ADAで海外貿易部にいたアメリカ人の青年に協力してもらい、その犬の飼い主と連絡をとり始めた。

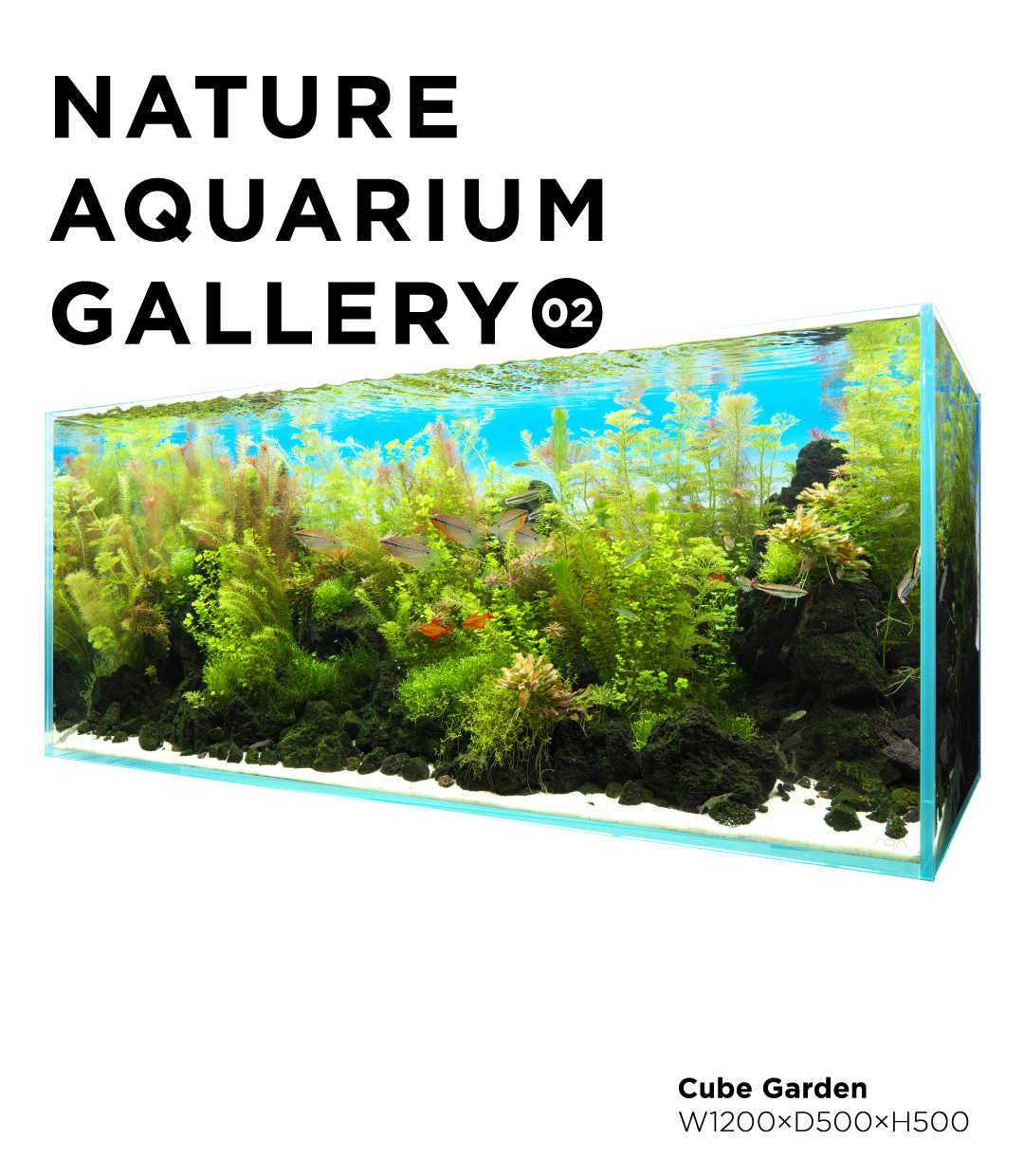

しかし、その犬の飼い主であるイギリス人の婦人は、何か勘違いをし、父を自分の犬で金儲けをしようとしているブリーダーであると思い込んでいた。なので、どんなに彼が交渉をしたところでその婦人は、絶対に自分の犬を譲らないと、断固拒否していた。 そんなとき、思いもよらない出合いが、全く別のルートでやって来た。それは、イギリス人のとある青年からの手紙と写真であった。その青年はイギリス人の水景クリエイターで、長い間父の大ファンであった。しかし、不治の病に犯されていて、余命がもう短く、どうしても憧れの天野尚に自分のアクアリウムを批評して欲しいというものであった。その青年の心情と情熱に心打たれた父は、もちろんすぐに彼の水槽に対する感想とアドバイスを書いた。そのとき、あ! と思った。この青年なら、あの犬の飼い主の婦人に自分のことを上手く説明してくれるかもしれない、と。 そして、返事の手紙にその事情を書き添え、お願いしてみた。その青年はもちろん快諾してくれた。青年は、天野尚が日本でどういう活動をしているのか、ネイチャーアクアリウムがどういったものであるか、すなわち信用に値する日本人であるかを上手く説明してくれたようで、婦人もまだ渋々ではあったが、犬を譲ることを承諾してくれた。

それは、私にとってもハッピーなニュースであった。最初はハナ子の死から気持ちがなかなか切り替えられなかった私も、父が四苦八苦、私たちのために新しい犬をなんとか我が家に迎えようと頑張り、かわいい子犬の写真を見せてくれるので、早くその子に会ってみたいとわくわくしていた。 やっと進むように思われた話。ところが、また新たな問題が起ってしまった。婦人が、大阪経由の新潟空港着の飛行機に犬を乗せることはできないと言う。もしそのような乗り換えが必要な航空便を希望するなら、絶対に譲らないと言い始めた。まだ幼い犬が1匹で飛行機に乗るのだ。考えてみれば、相当のストレスと恐怖であろう。それは、私たちがすぐに折れた。父が一人成田空港まで、新幹線で子犬を迎えに行くこととなった。父が成田から帰って来たのは夜遅くであった。心待ちにしていた私たちはパジャマ姿で、その子犬を迎えた。天野家へやって来たその子は、聞いていた通り、本当に美しい犬であった。迎えられた小さなその子は、しばらくぶるぶると震えて怯えていた。イギリスからの長く、孤独な旅。着いたかと思えば、そこは全くの別世界。顔も言葉も全く違う人たちに囲まれ、匂いも、気質も、雰囲気も、すべてがただただ彼女には異質で、本当に不安だったであろう。その子をケリーと名付けた。今でもケリーを迎えたあの夜の、すべてが鮮明に思い出される。私はあのとき、自分のできる限りの愛情をちゃんとこの子に注いでいこう、と思った。もし、私がこの子と同じように、遠く離れた別世界に里子に出されたら…。そこはどんな形であれ幸せな場所でありたい。

私は、ハナ子が死んでから、ケリーを迎えるまでのその期間、生き物を飼うということをそれなりに考えていた。私がまだ赤ちゃんである頃にやって来たハナ子は、ただいつも一緒にいてくれる子だった。死が彼女を連れ去って初めて、彼女の幸せについて考えた。私たちとともに生きた、彼女の一度きりの人生。親を選べないように、飼い主を選べない生き物。私たちは一方的な愛情と思いやりを持ち、できる限りの想像力を働かすしかない。 父が与えてくれた、新たな家族。遠い国から孤独な思いを抱えてやって来たケリーは、私たちの家族になるべくしてなった、そう思えるようにしたかった。あのイギリス人の青年の誠意と情熱、彼のネイチャーアクアリウムが繋げてくれた縁に感謝して。

ケリーが旅立ち、やはり彼女にとって私たちとの人生はどうだったのだろう、と思う。私に分かることができるのは、少なくとも私は、彼女が、いや彼女たちが私と一緒にいてくれた時間、私はその一つひとつの幸せを感じていたということだ。現在はケリーが私たちに残してくれた2匹の子どもと孫にあたる1匹、計3匹が天野家の家族。庭を走り回り、賑やかに毎日を過ごしている。

2014年 月刊アクア・ジャーナル vol.223掲載「Green Tunnel」より

ケリーが旅立ち、やはり彼女にとって私たちとの人生はどうだったのだろう、と思う。私に分かることができるのは、少なくとも私は、彼女が、いや彼女たちが私と一緒にいてくれた時間、私はその一つひとつの幸せを感じていたということだ。現在はケリーが私たちに残してくれた2匹の子どもと孫にあたる1匹、計3匹が天野家の家族。庭を走り回り、賑やかに毎日を過ごしている。

2014年 月刊アクア・ジャーナル vol.223掲載「Green Tunnel」より

![Green Lab. #01 [ アンブラの沼 ]](https://www.adana.co.jp/wp-content/uploads/sites/2/2025/06/gl01_img_ogp.jpg)